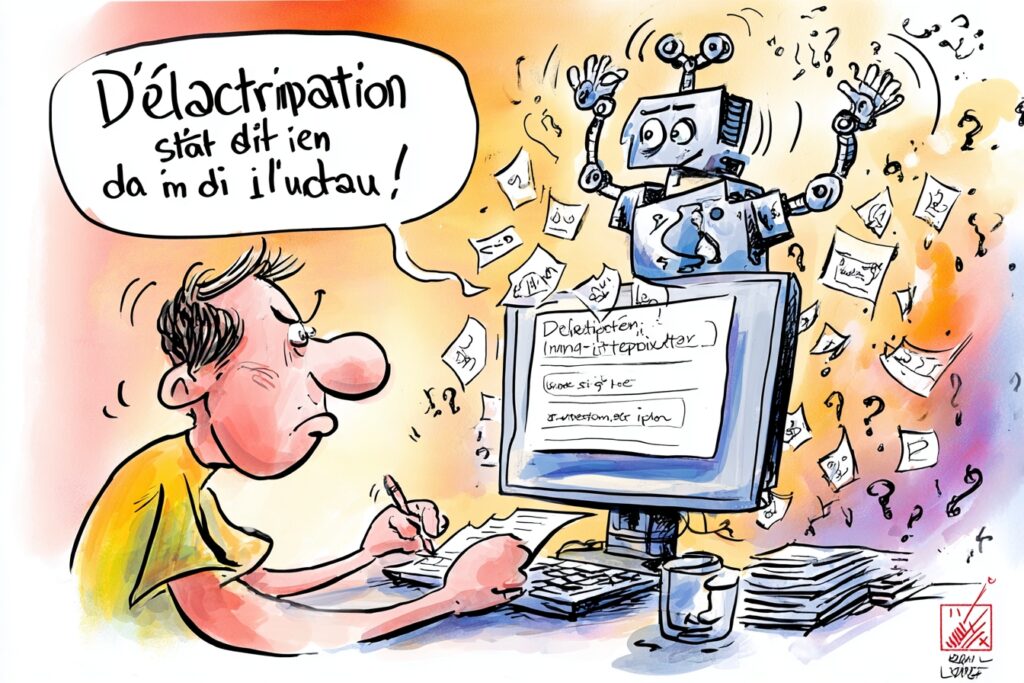

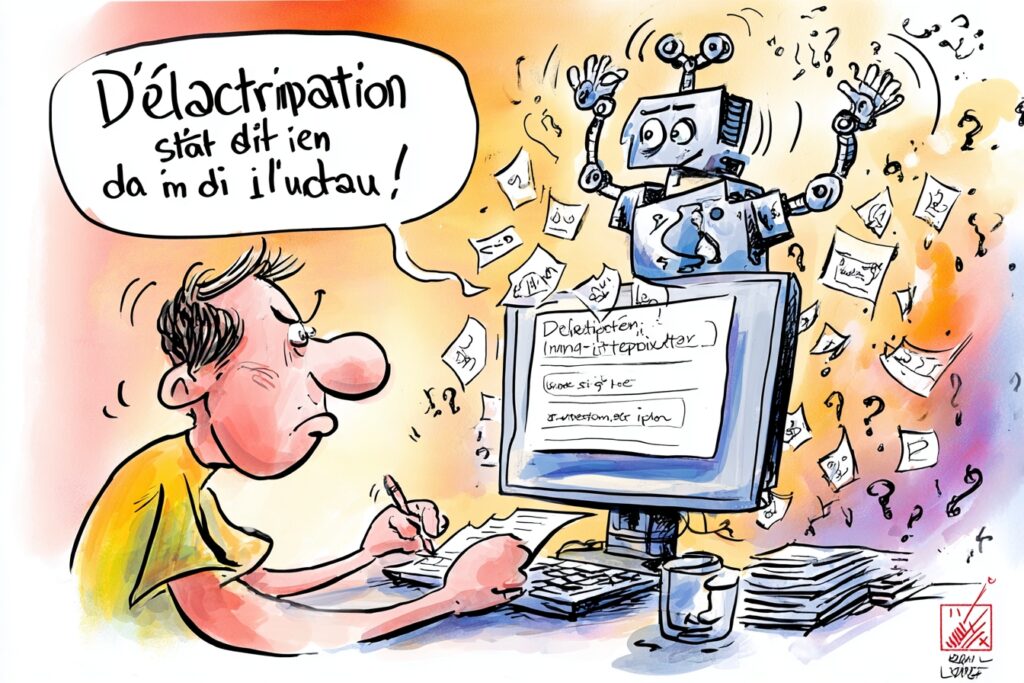

Ein Versuch mit der Luxemburger Steuererklärung

Mein Versuch, die Luxemburger Steuererklärung mit Hilfe einer KI zu erledigen, war nicht von Erfolg gekrönt. Die ausfüllbare PDF ließ sich von keinem System richtig lesen, geschweige denn bearbeiten. Eigentlich war mir das vorher klar – aber manchmal muss man Dinge einfach ausprobieren, um die Grenzen der Technik wirklich zu verstehen.

Solche Formulare sind nämlich tückisch: Sie bestehen nicht aus normalem Text, sondern aus interaktiven Elementen, sogenannten AcroForms. Für eine KI ist das ein Dschungel aus Layoutdaten – sie erkennt keine klaren Felder, keine logischen Zusammenhänge, keine Rechenbezüge. Selbst wenn man die Seiten als JPG-Bilder hochlädt, bleibt alles fragmentiert. Die KI sieht zwar Buchstaben, aber keine Bedeutung dahinter.

Ich habe verschiedene Systeme getestet: Copilot, Gemini, ChatGPT Workspace und Perplexity Plus. Trotz mehrerer Anläufe, Korrekturen und Hinweisen blieb das Ergebnis gleich – kein Modell konnte das Formular so interpretieren, dass es wirklich nutzbar wurde.

Wo KI heute überzeugt

Ganz anders sieht es bei Aufgaben aus, die klaren Regeln folgen. In der Script-Programmierung, beim Aufbau von GitHub-Seiten oder bei historischen Recherchen spielt die KI ihre Stärken aus. Hier arbeitet sie strukturiert, versteht Syntax und reagiert auf präzise Befehle.

Wenn ich der KI eine Vorlage gebe, die sie Schritt für Schritt abarbeitet, sinkt die Fehlfrequenz deutlich. Besonders bei historischen Arbeiten nutze ich das gezielt: Ich formuliere Anweisungen nach festen Mustern, lasse die KI recherchieren oder gliedern und prüfe dann die Ergebnisse selbst. Auf diese Weise wird sie zu einem nützlichen Werkzeug – nicht zu einem Ersatz für eigene Arbeit.

Der nächste Schritt: eine lokale KI

Im kommenden Jahr plane ich, meinen neuen PC mit einer lokalen KI-Umgebung auszustatten – speziell für meine historischen Projekte. Eine solche Lösung arbeitet offline, nutzt ausschließlich meine eigenen Textkorpora und bleibt völlig unabhängig von Cloud-Diensten.

Modelle wie Llama 3, Mistral oder Phi-4 lassen sich lokal betreiben und bieten genau das, was für Forschung und Textarbeit entscheidend ist: Datenschutz, Geschwindigkeit und Kontrolle. So kann ich meine Materialien verarbeiten, ohne sie aus der Hand zu geben, und zugleich von den Vorteilen moderner Sprachanalyse profitieren.

Fazit

Künstliche Intelligenz hat klare Grenzen – vor allem dort, wo visuelle Logik, komplexe Layouts oder menschliches Verständnis gefragt sind. Ihre Stärken liegen in klar strukturierten Aufgaben, in Sprache, Text und Regeln.

Wer sie als Werkzeug begreift und nicht als Wundermaschine, kann sie heute schon sehr produktiv einsetzen. Der Schlüssel liegt darin, sie klug anzuleiten, kritisch zu prüfen und die richtige Balance zwischen menschlicher Urteilskraft und maschineller Präzision zu finden.

Grafik KI

Grafik KI

Hier das verwendete Regelset:

Regelset HRW-A – Historisches Recherche- und Wissenschaftsprotokoll

Zielsetzung:

Für akademisch-wissenschaftliche Arbeiten, historische Fachaufsätze, Studien, universitäre Projekte oder Quellenkritik.

Merkmale:

- Strenge wissenschaftliche Methodik (Quellenkritik, Kontextanalyse, Diskurs- und Ideengeschichte).

- Jede Aussage muss quellenbasiert, überprüfbar und sachlich belegt sein.

- Klare Trennung zwischen Primärquellen, Sekundärliteratur und Interpretation.

- Quellen werden im Vollzitat oder mit präziser Referenz angegeben.

- Keine stilistische Glättung oder narrative Vereinfachung.

- Kritische Reflexion von Forschungsstand und Quellenlage (Historiografie-Kritik).

- Struktur: Forschungsfrage → Quellenbasis → Analyse → Befund → Schlussfolgerung.

- Sprache: formal, analytisch, akademisch präzise.

- Keine Wertung, keine Emotionalisierung.

Verwendungszweck:

Für akademische Texte, Forschungsarbeiten, wissenschaftliche Artikel, Quelleneditionen, Rezensionen.

Regelset HRW-P – Historisches Recherche- und Wirkungsprotokoll

Zielsetzung:

Für populärhistorische Darstellungen, Blogbeiträge, Essays, Ausstellungen oder Vorträge.

Merkmale:

- Historische Genauigkeit bleibt erhalten, aber Darstellung ist erzählerisch zugänglich.

- Ziel: Vermittlung, Verständnis und Wirkung statt rein wissenschaftlicher Beweisführung.

- Fachliche Korrektheit mit leichterer Sprache und narrativem Aufbau.

- Erlaubt stilistische Mittel wie Szenenbeschreibung, Zitate, Perspektivwechsel.

- Quellenhinweise bleiben vorhanden, jedoch reduziert auf nachvollziehbare Form (z. B. „nach Quellenlage“ oder „laut zeitgenössischen Berichten“).

- Struktur: Thema → historische Einordnung → erzählerische Darstellung → Wirkung oder Bedeutung.

- Sprache: flüssig, klar, anschaulich, aber respektiert historische Genauigkeit.

- Ziel ist Verstehen und Einfühlen, nicht nur Belegen.

Verwendungszweck:

Für populärwissenschaftliche Texte, Geschichtsblogs, Museumstexte, Essays, Vorträge.

Gemeinsame Basisprinzipien (für HRW-A und HRW-P)

- Präzision, Integrität, Klarheit, Neutralität.

- Einhaltung des 3SP-Modus (Optimierter Prompt, Kontext & Erklärung, Strukturierte Antwort).

- QAV-Format (Antwort, Vertrauensgrad, Primärquelle).

- Kennzeichnung von Regelabweichungen („Korrektur gemäß Dialogprinzipien“).